Les termes de « pirates » ou « hackers » évoquent souvent des images stéréotypées issues de l’imaginaire collectif ou des représentations médiatiques. On les visualise comme des génies de l’informatique, tapotant frénétiquement sur un clavier dans une pièce obscure, simplement illuminée par l’éclat blafard d’un écran où défilent des lignes de code vert fluo, leur visage à peine visible sous la capuche d’un sweat noir. Mais au-delà de cette caricature, qui sont réellement ces individus mystérieux qui opèrent dans les recoins obscurs du cyberespace ? Quelles sont leurs véritables motivations ? Quelles méthodes emploient-ils pour pénétrer des systèmes souvent bien protégés ? Et surtout, existe-t-il une éthique propre à ces activités souvent en marge de la légalité ?

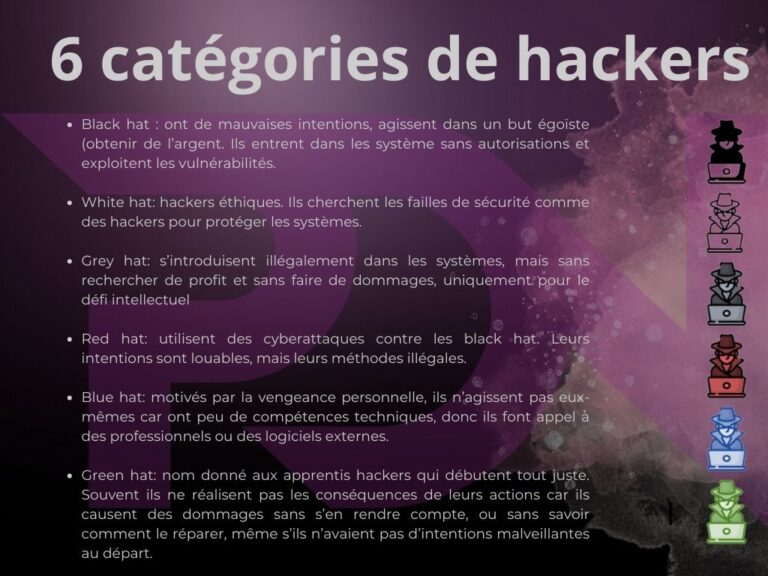

Ces questions soulèvent de nombreux enjeux et la réponse est loin d’être simple. Les hackers ne forment pas un groupe homogène : certains opèrent pour le gain personnel ou l’espionnage, d’autres par défi ou par idéologie. Ces derniers, parfois appelés « hacktivistes », utilisent leurs compétences pour défendre des causes ou dénoncer des injustices. Leurs activités couvrent un large spectre, allant du simple test des vulnérabilités d’un site à des cyberattaques massives paralysant des institutions entières.

Il est évident que recueillir des informations fiables sur eux représente un défi, tant leurs actions sont souvent dissimulées sous un voile d’anonymat. Pourtant, des sources existent, telles que des interviews anonymes, des témoignages rares, ou encore des échanges sur des forums spécialisés et des plateformes de discussion souvent cryptées. Ces bribes d’informations permettent, avec prudence, de dresser un portrait plus nuancé de ces acteurs du monde numérique.

Dans cet article en deux parties, nous tenterons d’explorer cet univers en analysant à la fois leur profil, leurs motivations, leurs méthodes et la perception qu’ils entretiennent eux-mêmes de leurs actes. Loin des clichés, nous chercherons à comprendre qui se cache vraiment derrière ces figures énigmatiques du cybermonde.

La psychologie d’un pirate digital est souvent marquée par une fascination pour les systèmes complexes et les mécanismes de sécurité. Voici quelques traits communs que l’on retrouve fréquemment :

La question de l’éthique est centrale pour comprendre les pirates numériques. Même s’ils n’hésitent pas à violer la loi, il existe chez certains hackers, même non hacktivistes, un certain code d’honneur. Par exemple, certains refusent de s’attaquer aux systèmes de santé ou aux organisations caritatives. Les hacktivistes, eux, justifient souvent leurs actions illégales en invoquant un « bien supérieur », comme la lutte contre la corruption ou la protection des libertés individuelles. Les hacker pensent souvent former une communauté à part, qui a plus de recul que les autres sur comment fonctionne le monde, et se sent donc autorisée à le diriger d’une certaine façon dans l’ordre. Leur compréhension et leur intelligence supérieure leur donnerait ce droit.

Retrouvez nous mi-février pour la suite de notre article qui s’intéressera à une catégorie bien spécifique de cybercriminels: les spécialistes des réseaux IPTV. .Dans l’intervalle, si vous avez un film, une série, un logiciel ou un livre électronique à protéger, n’hésitez pas à faire appel à nos services en contactant l’un de nos gestionnaires de comptes; PDN est pionnier dans la cybersécurité et l’antipiratage depuis plus de dix ans, et nous avons forcément une solution pour vous aider. Bonne lecture et à bientôt !

Partager cet article