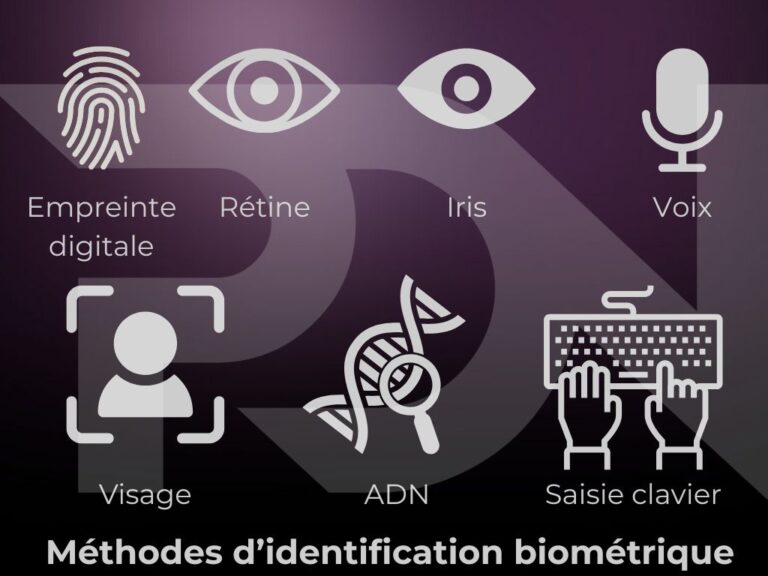

La biométrie – reconnaissance automatique d’empreintes digitales, iris, visage, voix, empreinte palmaire, signatures comportementale – est devenue un pilier de l’authentification dans nos vies numériques et physiques. La promesse de la biométrie est claire: plus simple, plus rapide, souvent plus sûre que les mots de passe. Mais cette promesse cache une vulnérabilité fondamentale : les données biométriques sont irremplaçables. Si un mot de passe fuit, ou s’il a été utilisé trop longtemps, on le change. Mais on ne peut pas changer son empreinte digitale ou la structure de son iris. C’est cette irrévocabilité qui rend la compromission de données biométriques particulièrement dangereuse.

Deux types d’attaques, pouvant être combinées sont à distinguer:

La valeur commerciale et opérationnelle des données biométriques est très élevée

La protection des données biométriques présente des défis particuliers. Contrairement aux mots de passe, qui peuvent être chiffrés puis remplacés en cas de fuite, les empreintes digitales, les visages ou les voix reposent sur des caractéristiques physiques immuables. Les modèles biométriques, ces représentations numériques issues de la capture, comportent souvent des éléments corrélés ou partiellement reconstituables. S’ils sont mal protégés, ils deviennent une cible de choix pour les cybercriminels.

Un stockage inadéquat, par exemple sous forme d’images brutes ou de modèles non chiffrés, transforme toute base biométrique en véritable trésor pour un attaquant. Même lorsque les modèles sont chiffrés, ils doivent être temporairement déchiffrés pour permettre la comparaison. Cette étape crée une vulnérabilité : un serveur compromis, un module d’authentification falsifié ou une faille logicielle peuvent alors exposer l’ensemble du système.

Les menaces se renforcent aujourd’hui avec l’essor de l’intelligence artificielle. Les technologies de génération d’images, de sons ou d’empreintes permettent désormais de produire des visages crédibles, des voix artificielles convaincantes ou des empreintes partielles capables de tromper certains dispositifs. Par ailleurs, des attaques plus techniques visent directement les systèmes d’apprentissage utilisés pour l’authentification biométrique : extraction d’informations à partir des modèles, identification de données utilisées lors de l’entraînement ou la corruption volontaire de données injectées lors de l’apprentissage. Ces techniques mettent en péril la fiabilité et la confidentialité des solutions biométriques.

Les technologies de reconnaissance faciale et, plus largement, les systèmes biométriques ne sont pas neutres. De nombreuses études ont montré que leurs performances varient selon les groupes démographiques : couleur de peau, âge, genre ou origine ethnique. Ces biais amplifient les risques d’injustice et de discrimination. En cas de fuite massive, les populations déjà surexposées deviennent les premières victimes : leurs données peuvent être utilisées pour renforcer la surveillance, alimenter des pratiques de profilage ou faciliter le harcèlement numérique.

Ces menaces ne relèvent pas de la fiction. En 2015, le piratage de l’Office of Personnel Management (OPM) aux États-Unis a compromis les empreintes digitales de plus de 5,6 millions de fonctionnaires fédéraux. Quatre ans plus tard, en 2019, la base « Biostar 2 », utilisée pour le contrôle d’accès physique, a laissé fuiter plus d’un million d’empreintes digitales et d’images faciales stockées en clair sur un serveur non sécurisé.

Ces incidents démontrent l’ampleur du risque : une fois diffusées, les données biométriques ne peuvent pas être remplacées. Contrairement à un mot de passe, une empreinte digitale ou un visage ne se « réinitialisent » pas ; leur réutilisation frauduleuse reste donc toujours possible.

Les répercussions dépassent la sphère individuelle. À l’échelle étatique, les bases biométriques nationales, fichiers de passeports, de cartes d’identité ou de données policières, constituent des cibles hautement stratégiques. Leur compromission pourrait servir à des opérations d’espionnage, de manipulation politique ou de chantage. Un pays dont la base d’identité nationale est piratée expose à la fois ses citoyens et l’ensemble de son infrastructure de confiance.

À cela s’ajoute un risque plus insidieux : la complaisance. La biométrie bénéficie d’une image de sécurité quasi absolue, ce qui conduit de nombreuses organisations à la déployer sans analyse approfondie de ses limites. Cette perception d’infaillibilité alimente une adoption massive, souvent sans contrôle suffisant des protocoles de chiffrement, des conditions de stockage ou de la gestion des accès.

Enfin, la question biométrique soulève des enjeux de société majeurs. La collecte et la centralisation de données corporelles peuvent contribuer à un glissement vers une surveillance généralisée. En cas de fuite, ces informations risquent d’être réutilisées à des fins de suivi des individus, d’identification de manifestants ou de profilage comportemental sans consentement. Les conséquences d’une compromission ne se limitent donc pas à la cybersécurité : elles menacent la vie privée, la liberté d’expression et, plus largement, la confiance des citoyens dans les institutions publiques et les technologies de sécurité.

Retrouvez-nous mi-novembre pour la suite de notre article sur la prévention et les bonnes pratiques en matière de données biométriques. Dans l’intervalle, si vous avez un film, une série, un logiciel ou un livre électronique à protéger, n’hésitez pas à faire appel à nos services en contactant l’un de nos gestionnaires de comptes; PDN est pionnier dans la cybersécurité et l’antipiratage depuis plus de dix ans, et nous avons forcément une solution pour vous aider. Bonne lecture et à bientôt !

Partager cet article